この記事を読むのに必要な時間は約 9 分です。

あなたはトランペットの練習をする時「ロングトーン」を飽きずにやれる方ですか?

管理人は、正直に言うと、ロングトーンあんまり好きじゃありません。

ロングトーンを目的もなしにやり続けるのって、苦行でしかないですよね。

あなたもそうじゃないですか?

- ロングトーンは退屈

- ロングトーンをやる意味がイマイチ分からない

また社会人であれば、

「ロングトーンだけに時間を使えるほど、そもそも練習時間が取れない」

と、いう場合もあるんじゃないでしょうか?

この記事では、

「正直、トランペットでロングトーンやるの”ダルい”んです。なんか飽きずにやれる方法ないですかね~」

と言う方のために、トランペットのロングトーンをやる気になる方法を2つの項目に分けて書いています。

どうぞご覧ください。

ロングトーンをやる5つの意味とは

トランペットでロングトーンを飽きずにやるためには、

「トランペットのロングトーンをやると、こんな技術が得られる」

的な意味を持たせられるのが一番ですよね。

という事で、今まで管理人がプロの方の話を聞いたりして、「ロングトーンをやる意味」についてざっとまとめたところ、こんな感じになりました。

以下の5つの中から、あなたにあっているものを選んで実践してみるのをおススメします。

- トランペットを吹くのに必要な体つくりのため

- イメージした音色を出すための基礎練習

- 音楽性にみがきをかけるためにやる

- トランペットの鳴りをよくするためにやる

- 高音を出せるようにあすため

管理人も完全に理解したわけではないですが、今のところ「多分、こういうことを言っているんだろうな」と思えた範囲で説明を書いていきます。

トランペットを吹くのに必要な体つくりのため

これは、トランペットで音を出すために、

- どういう筋肉を使うか?

- どういう体の使い方をすれば良いか?

を、「体が勝手に動くまで」、体に覚えこませるための練習でしょう。例えるなら、

「自転車をスイスイ乗れている人は、いちいち体の使い方を考えながら乗っていない。体が勝手に動いている」

というようなものでしょうか。

イメージした音色を出すための基礎練習

「1.トランペットを吹くための体つくりのため」をもう1歩進めたものですね。

音を出すのが精いっぱいだった状態から、

「この奏者のような音を出したい」

と言う”欲(良い意味での)”が出はじめた時に、自分の音色を確かめるようにやるロングトーンですね。

音楽性にみがきをかけるためにやる

いわゆる

「棒吹き(棒読みのトランペット版=のっぺりとした吹き方)」

から脱出するための一つの方法。

- エアーアタック(TooーではなくHooーで吹き始める)

- ppp(ピアニッシシモ)からfff(フォルテシシモ)まで、色々なダイナミクスを試す

- クレッシェンドやデクレッシェンドをまぜながらやる

などを組み合わせ、唄うように吹くイメージでしょうか。

聞いている人に、

「ただ音をのばしているだけなのに、音楽を感じる」

なんて言わせたらしめたものですね。

トランペットの鳴りをよくするためにやる

トランペットの指使いには、”基本運指”の他に”替え指”があります。指つかいが違うのに、同じ音が出せるものですね。

- 和音の響きをよくするためのピッチ調整のために有効だったり

- 基本運指ではしんどいフレーズを吹くのに使ったり

と、覚えておくと便利な替え指ですが、たいていの場合、

「普段使っていないので、鳴りが悪いとか、音が抜けない」

という事が起こりがちです。

という事で、「積極的に替え指を使いロングトーンをする」ことによって、鳴りを良くする練習方法がありますね。

高音を出せるようにするため

これは管理人、現在研究中なのですが、何人かのプロの方から、

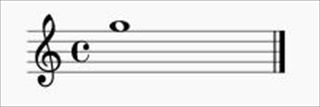

「ハイG(実音ハイF)を出せるようになるには、ミドルG(実音ミドルF)のロングトーンが良い練習になる。」

と言う話を聞きました。

この音のロングトーンですね。拍数は伸ばせるだけ。

その理由が、

「高音を出すための舌の使い方(や舌の位置)をマスターできるから」

らしいのです。確かに高音を出すために、舌の位置ってバカにできない要素なんですよね。

ハイGまでは出せなくても良いけど、ハイCが出てくるような曲でバテずに曲をやり通せるのなら、やってみる価値はありますよね。

(ハイGがスカスカでも当てられるようになれば、ハイCの出てくる曲はかなり余裕をもって出来るようになるはずなので)

ここまでは、プロの先生から聞いたことがある、「ロングトーンをやるための意味」でした。

そして、次の章からは、管理人の個人的な「ロングトーンが退屈に思える理由」を書いていきます。

もし興味がありましたらご覧ください。

リズムを感じないでやるロングトーンの退屈さ

ロングトーンに限らないんですが、

頭の中でリズムが鳴っていない状態でやる、トランペットのロングトーンはとても退屈

ではないかと、管理人個人的には思います。

(クラシックや吹奏楽のように、音色を追求する系のジャンルの方からすると「はぁ?!何言ってんの?」と言われそうですが…)

すごい贅沢な練習方法を言えば、「ドラムにリズムを叩いてもらいながら練習をする」になるんですよね。

メトロノームやドラムマシン相手だと、退屈じゃなく練習するには、かなりの想像力を必要とします。

「音色を追求するためのロングトーン」の方向に行くと、特に初心者さんの場合、音を出すのが精いっぱいの状態なんですから、

- 音をよくすると言っても、あっという間に限界が来る

- 「全然音が良くならないよ…」とヘコむ

- 飽きる

という負のスパイラルに陥りがちです。

ドラムにリズムを叩いてもらうとなると、そんな恵まれた環境にいる方はほとんどいないと思いますので、せめて、

- 手拍子してもらう人を見つけるとか(人間が出す”ノリ”って大事なんです)

- Youtubeでドラムをたたいている動画をバックに吹く

あたりはおススメです。

Youtubeで「ジャズ バッキング 枯葉」が一番検索しやすく、実践しやすいバッキングパターンになります。

(「枯葉(Autumn Leaves)」はジャズのスタンダード曲です)

ジャズの枯葉はオリジナルキーが「イ短調(Gマイナー)inB♭」なので、ちょっと難しい話になりますが、

- イ短調(Gマイナー)はハ長調(Cメジャー)の平行調

- つまり調号に♭(フラット)や♯(シャープ)がつかない

なので、B♭管トランペットの「ドレミファソラシド」の、どの音でロングトーンをしても、違和感なく吹けます。

(枯葉のオリジナルキー、イ短調(inB♭)の音階。調号がない事に注目です)

平行調については、こちらの記事

を参考にしてください。

これで飽きずにやれるコツのようなものをつかめば、少しは長続きすると思います。

最後に

いかがでしたでしょうか。

「トランペットでロングトーンを飽きずにやる方法」

をテーマに、

- ロングトーンをやる5つの意味とは

- リズムを感じないでやるロングトーンの退屈さ

の2つの項目に分けて書いてきました。

まとめると、

- ロングトーンをやる意味をはっきりさせる

- できればリズムを感じながらロングトーンをするのが良い

という事になりますね。

リズムにのっかる感覚なしで「音色をよくする目的のためだけ」にロングトーンをやるのって、相当「意識高い系」の人じゃないとキビシイと思うんです。

(もちろん管理人も「意識高い系」ではないです)

少しでも、楽しくやれるようになると良いですね。